Le musée des Arts décoratifs propose l’exposition « Christofle, une brillante histoire ». « Des années 1830 à nos jours, une lignée d’orfèvres, initiée par Charles Christofle et Henri Bouilhet, a métamorphosé les formes et les décors de l’argent pour les diffuser dans la vie quotidienne. Associé aux plus grands designers et créateurs de mode tels que Gio Ponti, Andrée Putman, Karl Lagerfeld et Pharrell Williams, Christofle est un laboratoire artistique qui révolutionne l’orfèvrerie traditionnelle en renouvelant ses usages et en la parant de couleurs et de décors inédits. De la petite cuillère aux grands vases monumentaux issus des expositions universelles, c’est tout l’art de l’orfèvrerie par un ambassadeur, en France comme à l’étranger, de l’art de vivre et du luxe français ».

« Le musée des Arts décoratifs met à l’honneur les créations et le savoir-faire d’excellence de la prestigieuse maison d’orfèvrerie Christofle en organisant une grande exposition dédiée à cette manufacture française riche de prés de deux cents ans d’histoire. Des années 1830 à nos jours, cette lignée d’orfèvres, initiée par Charles Christofle et Henri Bouilhet, a métamorphosé les formes et les décors de l’argent pour les diffuser dans la vie quotidienne. Associé aux plus grands designers et créateurs de mode tels que Gi Ponti, Andrée Putman, Karl Lagerfeld et Pharrell Williams, Christofle est un laboratoire artistique qui révolutionne l’orfèvrerie traditionnelle en renouvelant ses usages et en la parant de couleurs et de décors inédits. »

« De la petite cuillère de table aux vases monumentaux des expositions universelles, près de 1000 pièces d’orfèvrerie, bijoux, tableaux, dessins et affiches, retracent l’extraordinaire destin de cette maison patrimoniale. « Christofle. Une brillante histoire », dont le commissariat est assuré par Audrey Gay-Mazuel, conservatrice du patrimoine en charge des collections XIXe siècle – Art nouveau, assistée de Astrid Grange, assistante de conservation, Collections XIXe siècle – Art nouveau. L'exposition, est présentée dans les galeries Christine & Stephen A. Schwarzman, dans une scénographie spectaculaire mettant en lumière les coulisses du métier d’orfèvre et les fastueuses tables de légende. »

« Bijoutier de formation, Charles Christofle a révolutionné l’orfèvrerie dès 1842 en développant des techniques novatrices alliant chimie et électricité pour argenter ou dorer des métaux non précieux. Grâce à ces nouveaux procédés, il a pu rendre accessibles des services de table autrefois réservés aux élites. Prés de deux siècles plus tard, Christofle continue de bousculer les codes, s’immisçant dans notre quotidien pour transformer les objets les plus communs, comme des consoles de jeux vidéo, des gobelets à café ou des boites à chaussures, en véritables pièces de design. »

« L’exposition s’ouvre sur une mise en scène spectaculaire de l’apport de Christofle au monde des arts décoratifs. Restituant l’atmosphère des manufactures Christofle, successivement installées à Paris, à Saint‑Denis, et aujourd’hui en Normandie, le visiteur est ensuite plongé dans les coulisses des secrets des procédés d’argenture et de dorure, mais aussi de la fabrication d’une fourchette. La reconstitution d’un atelier d’orfèvre, mêlant outils traditionnels et dispositifs numériques, dévoile la virtuosité de ce métier d’art. »

« Trois salles sont dédiées aux chefs d’œuvre que Christofle a présentés aux Expositions universelles, de 1851 à 1925. Couronnée de médailles d’or à chaque événement, la maison n’a cessé d’innover, créant des pièces monumentales et spectaculaires ornées de couleurs vives et de motifs incarnant les tendances les plus avant-gardistes, du japonisme à l’Art déco. »

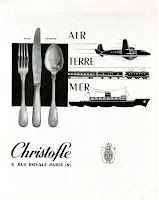

« Au deuxième étage, une boutique Christofle, idéale et muséographie, offre une présentation ludique de l’infinie variété des pièces de table et du quotidien, devenues la signature de la maison. Des ménagères traditionnelles aux créations contemporaines, des couverts emblématiques aux services à thé iconiques, chaque pièce retrace les succès de Christofle. Les affiches, encarts publicitaires et catalogues de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours révèlent les ambitions commerciales de cet orfèvre devenu une référence mondiale. »

« Ambassadeur de l’art de vivre et du luxe français, Christofle s’est imposé, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, comme le fournisseur privilégié des palaces, hôtels et grands restaurants, mais aussi des trains, paquebots et avions de légende. De la fameuse presse à canard de La Tour d’Argent, au service de bord du Concorde, le visiteur est invité à voyager de la salle à manger du Ritz à celle du paquebot Normandie, d’un wagon de l’Orient Express à la cabine du Concorde. »

« Depuis les années 1920, la maison Christofle collabore avec les plus grands designers pour créer des pièces modernes, empreintes des esthétiques les plus avant-gardistes. Dans les années 1930 et 1950, les Italiens Gio Ponti et Lino Sabattini insufflent des lignes dynamiques et réinventent les formes avec une touche d’humour. Parallèlement, les créateurs danois et finlandais, Christian Fjerdingstad et Tapio Wirkkala, laissent également leur empreinte. Sous la direction de Tony Bouilhet, Christofle s’immerge dans les cercles artistiques de Jean Cocteau, conduisant à des collaborations avec César et Arman. »

« Depuis les années 1990, Christofle s’entoure de designers internationaux, consolidant sa place dans l’histoire de l’art contemporain. Des noms prestigieux tels que Sylvain Dubuisson, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Martin Szekely, Richard Hutten, Marcel Wanders, Jean‑Marie Massaud, ainsi que les couturiers Christian Lacroix et Karl Lagerfeld, apportent chacun leur vision unique. Renouant avec l’héritage de son fondateur Charles Christofle, la maison s’affirme à nouveau dans la bijouterie depuis le milieu des années 1980, proposant des créations audacieuses signées Andrée Putman, Michele Oka Doner ou Mademoiselle Aurélie Bidermann. »

« Orfèvre des rois, des princes, des empereurs puis des Présidents, Christofle équipe depuis les années 1840 les palais, les ministères et les ambassades. De Napoléon III sous le Second Empire à l’actuel Président de la République française, les grands services de Christofle parent les tables les plus majestueuses. Comprenant des centaines de pièces et dotés d’impressionnants centres de table garnis de sculptures, de jardinières et de candélabres, devenus la signature de l’art de recevoir à la française, ces services s’imposent lors des grandes réceptions diplomatiques. »

« Conclusion spectaculaire de l’exposition, les deux dernières salles du parcours éblouissent le visiteur par une mise en scène féerique de tables dressées confrontant tradition et modernité, du faste des années 1860 au service Vertigo dessiné par Andrée Putman en 2002. »

« Scénographie, vidéos et dispositifs numériques invitent à une immersion dans les coulisses de la création et révèlent les secrets de ce savoir-faire d’excellence. La présentation de tables dressées, intimes ou majestueuses, donnent à voir le faste et le raffinement de grands restaurants et palaces comme le Ritz, des trains, paquebots et avions de légende comme l’Orient Express, le Normandie et le Concorde. »

Autour de l'exposition, le musée a organisé des visites guidées, des visites-ateliers. Il a « spécialement conçu pour cette exposition, un cahier de dessin et un crayon de papier à la disposition des enfants. »

Le 5 décembre 2025, s'est déroulée la conférence "Colorer le métal, de l’analyse à la restauration des patines et des émaux de Christofle" avec Audrey Gay-Mazuel, conservatrice du patrimoine, musée des Arts décoratifs (introduction), Michel Bouchard, docteur en archéométrie, Philippe Colomban, céramiste, directeur de recherche émérite, CNRS – Sorbonne Université, Catherine Didelot, restauratrice du patrimoine, musée des Arts décoratifs, Amandine Hélène, restauratrice du patrimoine, musée des Arts décoratifs, et Julie Schröter, restauratrice du patrimoine et docteure en histoire de l’art.

« La préparation de l’exposition Christofle a permis de mener un travail pionnier d’analyses des patines dites électrochimiques et des émaux cloisonnés développés par la maison d’orfèvrerie à partir de l’Exposition universelle de Paris de 1867. Une équipe de recherche composée de la restauratrice Julie Schroter, de chercheurs du CNRS/Sorbonne Université et du laboratoire CARAA, a ainsi étudié les émaux et les colorations rouges, oranges, marrons et noires du métal produisant les effets d’incrustations polychromes qui firent la gloire de Christofle alors que le japonisme était à son apogée. Ces analyses ont débouché sur une meilleure pratique de la restauration de métaux colorés de Christofle. Les restauratrices du patrimoine Catherine Didelot et Amandine Helene ont ainsi mené un important chantier de restauration de prés de 500 pièces pour cette exposition. Cette conférence a mis en lumière les causes des altérations de surface, les traitements mis en œuvre et les mesures de conservation préventive pour ralentir ternissements et oxydations durant la période de l’exposition. »

Une journée d'étude a eu pour thème "Les maisons françaises d’orfèvrerie, du XIXe au XXIe siècle : patrimoine, recherche et création". "La grande exposition sur l’histoire de Christofle est l’occasion de se pencher sur les maisons françaises d’orfèvrerie aujourd’hui encore en activité et d’étudier le double mouvement auquel elles sont confrontées : à la fois la gestion de leur héritage et leur capacité à innover.

Toutes fondées au XIXe siècle ou à l’aube du XXe siècle, elles possèdent de précieux fonds d’outils, de dessins, d’archives et des collections, parfois encore in situ ou conservés dans des musées. Après le colloque dédié à l’orfèvrerie au XIXe siècle organisé au musée du Louvre en 1994, cette journée d’étude a fait le point près de 30 ans plus tard sur l’état de la recherche sur ces maisons françaises en faisant intervenir des étudiants de master et de thèse. Le témoignage des responsables patrimoniaux de Christofle et de Puiforçat ou encore de Richard orfèvre, à Paris, a permis de comprendre comment le passé impacte la création contemporaine. Une table ronde composée des dirigeants de ces maisons évoqua les difficultés et défis à relever pour poursuivre la production d’orfèvrerie en France. »

Textes de salle

Innovant et historique

« Fondée au début des années 1830, la maison d’orfèvrerie Christofle a toujours œuvré au renouvellement des arts décoratifs, en métamorphosant les formes et les décors, mais aussi en associant l’argent à des matières inattendues pour renverser les codes du luxe. Aujourd’hui toujours en quête d’innovations, Christofle s’immisce dans notre quotidien pour transfigurer en pièces de design les objets les plus communs : console de jeux vidéo, gobelet à café ou boite a chaussures. »

« L’histoire de la maison est liée à celle du musée des Arts décoratifs depuis le dernier tiers du XIXe siècle. En 1871, pendant la Commune, le palais des Tuileries ou est conserve le monumental service des cent couverts de l’empereur Napoléon III, l’une des premières commandes de grande ampleur de Christofle, est incendie. Chef-d’œuvre exécuté entre 1852 et 1855, son surtout, centre de table composé de grandes sculptures, est sauvé des ruines et offert par les dirigeants de Christofle au musée des Arts décoratifs. Réalisé en métal argenté par électrochimie, il incarne la modernité qu’introduit Christofle sur les tables des puissants. »

Concourir à l’international

« Vitrines des progrès de l’industrie et féroces compétitions internationales, les expositions universelles rythment l’histoire de Christofle, de la première, organisée à Londres en 1851, à celle de 1925 à Paris qui marque l’avènement de la modernité. Les millions de visiteurs, les retentissements dans la presse et le prestige des Prix décernés encouragent Christofle à se dépasser, en présentant des pièces monumentales et de spectaculaires tours de force techniques. Avec une rare constance, Christofle s’impose en première place des classements et rafle les médailles d’or devant ses concurrents anglais, allemands et américains. En avant-première des expositions universelles, Christofle présente des 1869 ses nouveautés aux expositions organisées par le futur musée des Arts décoratifs, appelé alors Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, puis à partir de 1882, Union centrale des arts décoratifs. »

« Associé aux meilleurs dessinateurs et sculpteurs, Christofle accumule les brevets pour renouveler avec une créativité inégalée les formes et les décors, et transcrire en orfèvrerie les esthétiques alors à la mode : néo-styles, orientalisme, japonisme, Art nouveau et Art déco. »

Transformer l’argent

« Bijoutier de formation, Charles Christofle achète en 1842 des brevets d’argenture et de dorure par électrolyse : grâce au courant électrique, une fine couche d’argent ou d’or peut être déposée sur un métal non précieux, lui donnant ainsi l’aspect de l’argent ou de l’or. »

« Cette révolution des progrès de l’industrie ouvre l’ère d’une nouvelle orfèvrerie développée par Charles Christofle et ses successeurs, son fils Paul et son neveu Henri Bouilhet. Les arts de la table, services et couverts, deviennent les spécialités de la maison, aux côtés de pièces plus exceptionnelles, sculptures monumentales et reproductions d’œuvres d’art. »

« Si certaines opérations sont aujourd’hui mécanisées, le métier d’orfèvre pratique dans la manufacture Christofle de Yainville, en Normandie, pour la fabrication des couverts, des pièces d’orfèvrerie ou leur argenture et dorure, est semblable à celui du milieu du XIXe siècle. »

Le japonisme

« Au milieu du XIXe siècle, le Japon s’ouvre progressivement à l’Occident. Le traité commercial signé avec la France en 1858, puis la participation du Japon aux Expositions universelles de 1862, à Londres, et de 1867, à Paris, favorisent l’engouement pour les arts japonais qui s’imposent comme le modèle à suivre pour régénérer les arts décoratifs. »

« Insatiable dessinateur, Emile Reiber, chef de l’atelier de composition et de dessin chez Christofle de 1865 à 1878, étudie les collections asiatiques présentées à Paris. Il fournit quantité de modèles de pièces d’orfèvrerie parées de décors et de couleurs empruntés aux œuvres de la Chine et du Japon. Le mélange de ces influences asiatiques, appelé « japonisme », imprègne les motifs employés, mais aussi leurs compositions, inspirées des estampes japonaises, et les techniques mises en œuvre, patines métalliques et émaux cloisonnes. »

« Cette période est l’une des plus créatives de la maison Christofle. »

L’Art nouveau

« A l’Exposition universelle de 1900, à Paris, Christofle présente un stand dominé par les formes végétales : services à thé adoptant la forme de courges ou de pâtissons, assiettes ornées d’anémones ou de pavots, petits vases transformés en salade romaine ou en botte de carottes, soupières en chou ou en céleri, vases et lampes en iris, chrysanthèmes, pivoines ou chardons. Beaucoup de ces pièces avaient déjà été présentées à l’exposition ≪ Arts de la femme ≫ organisée en 1892 par l’Union centrale des arts décoratifs (futur musée des Arts décoratifs). Recherchant sans relâche la nouveauté, Christofle se fait artisan d’un art nouveau, puisant sa source dans la nature plus que dans le passé. »

L’Art déco

« En 1925, pour l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes organisée à Paris, Christofle, sous l’impulsion de Tony Bouilhet (petit‑fils d’Henri Bouilhet), expose au Grand Palais, dans la section de l’orfèvrerie, mais aussi dans un pavillon partagé avec Baccarat. Christofle s’affirme comme le chantre de la modernité et s’associe avec les plus grands représentants de l’Art déco : Luc Lanel, directeur artistique de la maison de 1922 à 1946, mais aussi Christian Fjerdingstad, Louis Sue et Andre Mare, Paul Follot, Andre Groult et Joseph-Elie Cazes. »

« Sobriété des décors et géométrisation des formes dictent la création. »

« Les dinanderies, pièces de cuivre mêlant or, argent et patines colorées, s’inscrivent dans la continuité des recherches de coloration de l’orfèvrerie engagées depuis les années 1860. »

Briller en société

« La bourgeoisie, dont le pouvoir ne cesse de croitre, impose le repas comme un moment essentiel de la sociabilité et de la représentation. Le service à la russe, avec lequel les plats sont servis individuellement à chaque convive, se généralise et introduit une spécialisation des couverts qui sont remplacés après chaque mets. »

« D’imposantes ménagères comportant des centaines de pièces, des couverts pour tous les usages et des services à thé complets se développent alors. »

« Christofle diffuse ces nouveautés à Paris, au pavillon de Hanovre qui est son plus grand magasin de 1854 à 1931, supplanté par la suite par celui de la rue Royale, mais aussi dans les très nombreux points de vente qui essaiment en France et dans le monde entier. Catalogues et encarts publicitaires participent par ailleurs aux stratégies commerciales de l’orfèvre français internationalement reconnu. »

Incarner le luxe à la française

« Christofle se positionne des les années 1850 comme le fournisseur privilégié des grands hôtels et des restaurants alors en plein développement. Longue est la liste des prestigieux établissements équipés en services, couverts de table et articles de bar Christofle au début du XXe siècle : Grand Hôtel du Louvre, Grand Hôtel de la Paix, hôtels Terminus, Ritz, Meurice, Crillon, Lutetia, à Paris, ou encore Riviera Palace à Monte-Carlo et Negresco à Nice. Au luxe des tables des palaces répond celui des transports maritimes et ferroviaires qui se déploie dans la seconde moitié du XIXe siècle pour atteindre son apogée dans les années 1920. Les trains de prestige, comme l’Orient Express, et les paquebots de légende, comme le Normandie, proposent à leurs clients de luxueuses cabines équipées en orfèvrerie Christofle. »

« A partir de 1926, l’orfèvre accompagne aussi les premiers voyages de tourisme aérien d’Air Union, futur Air France, dont il demeure aujourd’hui le fournisseur. »

Attabler le pouvoir

« La modernité du procédé d’argenture développé par Christofle, ainsi que la variété des décors et des formes de ses pièces de table, l’imposent des le début de son activité, au milieu des années 1840, comme le fournisseur privilégié du roi des Français Louis-Philippe et de sa famille. Dans les décennies suivantes, Christofle se spécialise dans les majestueux services de table, déployant avec faste des centaines de pièces, parfois monumentales. Ces grands services sont commandés par l’empereur Napoléon III pour ses résidences, mais aussi par les ministères, les palais de l’Elysée et du Luxembourg. Orfèvre des rois, des princes et des empereurs, Christofle devient celui des présidents quand la IIIe République est proclamée en 1870. Depuis lors, la plupart des ministères, la résidence du Président de l’Assemblée nationale et le palais de l’Elysée conservent des services complets faisant régner sur les tables, hauts lieux de négociations diplomatiques, l’art de vivre à la française. »

≪ Designer ≫ le métal

« Sous l’impulsion de Tony Bouilhet, à la tête de Christofle de 1930 à 1969, la maison évolue dans des cercles artistiques d’avant-garde et fait le choix de la modernité. En 1925, sa rencontre avec l’architecte et designer italien Gio Ponti est déterminante. Des cette période, la maison d’orfèvrerie s’ouvre aux lignes dynamiques, souvent ponctuées de l’humour du design italien, puis aux influences scandinaves. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production d’orfèvrerie s’arrête et la boutique de la rue Royale devient, à l’initiative de Tony Bouilhet, une galerie d’art autour de Jean Cocteau, Paul Eluard et Jean-Charles Moreux. Cette aventure perdure jusque dans les années 1970 par des collaborations avec César et Jean‑Michel Folon. Depuis 1986, Christofle renoue avec l’activité de bijouterie de son fondateur Charles Christofle et s’associe à des designers internationaux qui inscrivent la maison dans l’histoire de l’art contemporain. »

Le design contemporain

« Depuis les années 1990, Christofle fait appel à des designers internationaux et se positionne comme l’un des promoteurs du design le plus contemporain. Les directions artistiques du studio Christofle ont ainsi sollicité, entre autres, Sylvain Dubuisson, Gae Aulenti, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Martin Szekely, Richard Hutten, Marcel Wanders, Jean-Marie Massaud, Ora ito, ou encore les couturiers Christian Lacroix et Karl Lagerfeld. Pièces de table, vases et candélabres sont métamorphosés. »

« Lancée en 1993, la collection Haute orfèvrerie distingue les pièces d’exception et de petit mobilier réalisés à l’unité par les orfèvres de la manufacture. »

Partenaire principal de l’exposition

« Christofle est une maison de luxe fondée à Paris en 1830 par un bijoutier et entrepreneur visionnaire, Charles Christofle. Cet homme d’affaire avisé s’intéresse en effet dès son invention à un nouveau procédé chimique : l’argenture par électrolyse, dont il achète les brevets. D’abord argenteur, puis orfèvre, Christofle se fait vite remarquer pour la qualité de ses pièces. C’est ainsi que la maison devient fournisseur du roi, puis de l’empereur, et de nombreuses autres tables prestigieuses dès le XIXe siècle. Elle participe aussi à de grands décors extérieurs en perfectionnant la technique de la galvanoplastie massive : les statues de l’Opéra de Paris, ou encore la Vierge de Notre-Dame de la Garde à Marseille, la plus grande galvanoplastie du monde, font partie de ses réalisations les plus spectaculaires. »

« Proches de l’Union centrale des arts décoratifs (Ucad), qui donne naissance au musée des Arts décoratifs, les familles Christofle et Bouilhet forgent des liens étroits entre leur maison et cet établissement, dès sa création en 1864. Ainsi, Christofle participe à toutes les expositions de l’Ucad, ce qui donne lieu à des dons ou à des achats par l’institution. Christofle fait même l’objet d’une exposition du musée des Arts décoratifs en 1964, preuve de l’amitié durable entre les deux institutions, sublimée aujourd’hui par cette nouvelle exposition : ≪ Christofle, une brillante histoire ≫.

« Suivant l’évolution des coutumes, Christofle équipe les plus grands hôtels, et les nouveaux moyens de transport depuis le milieu du XIXe siècle : trains, paquebots, puis avions de luxe sont autant d’écrins pour les pièces d’orfèvrerie dessinées pour eux. »

« Pour satisfaire cette clientèle exigeante et diverse, Christofle collabore depuis ses débuts avec des artistes de premier plan, ainsi que des designers de renommée internationale. Elle affirme ainsi une esthétique qui lui est propre, tout en faisant entrer les grands courants artistiques au sein des foyers : styles historiques, Art nouveau, puis Art déco sont ainsi dignement représentés sur toutes les tables. Intemporelles et durables, les pièces Christofle sont aussi conçues pour être transmises. »

« Aujourd’hui, la production de la maison est toujours assurée par sa manufacture de Yainville, en Normandie, où se trouve également son atelier de haute orfèvrerie, destiné aux commandes exceptionnelles. »

« Grâce à un savoir-faire unique perpétué de génération en génération, la maison réinvente arts de la table, bijou et décoration depuis près de deux siècles. »

« Sa mission, plus que jamais : argenter la vie, un travail d’orfèvre. »

107, rue de Rivoli. 75001 Paris

Tél. : +33 (0) 1 44 55 57 50

Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

Visuels :

Affiche

Cafetière du service Dip Malmaison. Christofle. École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et Adrien Rovero (né en 1981), designer. 2006. Métal argenté, caoutchouc. Conservatoire Bouilhet Christofle

© François Coquerel

Étapes de dorure partielle d’une cuillère de table Jardin d’Eden —

Christofle

Marcel Wanders (né en 1963), designer

2018

Métal argenté et doré

Conservatoire Bouilhet

Christofle

© Gwenaëlle Dautricourt pour Christofle

Surtout du service des cent couverts livré à Napoléon III pour le palais des Tuileries, pièce centrale « La Francedistribuant des couronnes de gloire » — Christofle

François Gilbert (1816‑1891), Georges Diebolt (1816‑1861), Pierre‑Louis Rouillard (1820-1881), sculpteurs

1852-1855

Métal argenté

Paris, musée des Arts décoratifs

© Les Arts Décoratifs /Jean Tholance

Fontaine à rafraîchissement —

Christofle

Marcel Eudes (actif entre 1873 et 1889) et Claude Leprêtre (actif vers 1873), sculpteurs

1873

Métal argenté et doré, ivoire

Conservatoire Bouilhet

Christofle

© Christophe Dellière

Encoignure « genre japonais » — Christofle

Émile Reiber (1826 1893), dessinateur,

attribuée à Grohé Frères, ébénistes, Eugène Capy (1829‑1894) et Léon Mallet (actif entre 1874 et 1900), sculpteurs, Eugène Guignard (1817 ?), auteur de la patine, Jean‑Baptiste Tard (1834‑1894), émailleur

Vers 1874

Chêne, ébène, poirier noirci, noyer teinté et noirci, palissandre de Rio, palissandre des Indes, wacapou, bois d’amourette, alliage de cuivre argenté, doré et patiné, émail cloisonné

Paris, musée des Arts décoratifs

© Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière

Bouilloire à bascule du service à thé et à café « Courge » —

Christofle

Léon Mallet (actif entre 1874 et 1900), sculpteur

Vers 1891

Métal argenté, argent, ivoire

Conservatoire Bouilhet

Christofle

© Christophe Dellière

Table dressée pour la salle à manger de première classe du paquebot Normandie,

service de table Transat et couverts Atlas —

Christofle

Luc Lanel (1893-1965), dessinateur

1933-1935

Paris, musée des Arts décoratifs et collection de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme‑Ecomusée

© Christophe Dellière

Encart publicitaire Christofle, Air, Terre, Mer —

Vers 1954

Impression offset

Conservatoire Bouilhet

Christofle

© Christophe Dellière

MOOD by Christofle noir, fond blanc, ouvert, logo Christofle

Christofle

2018

Acier, métal argenté, polymère

Conservatoire Bouilhet

Christofle

© Studio des fleurs pour Christofle

Articles sur ce blog concernant :

Les citations proviennent du dossier de presse.